Der 2. Oktober 1991 sollte nicht nur für einen Österreicher, sondern für das ganze Land und die internationale Raumfahrt historisch werden. An diesem Tag startete der damals 31-jährige Ingenieur Franz Viehböck an Bord einer sowjetischen Sojus-Rakete zur Raumstation MIR. Die 6-tägige Mission „Austromir“ war in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein.

Österreich und die Sowjetunion

Zu Beginn stellt sich sicher vielen eine Frage: Wie kamen Österreich und die ehemalige Sowjetunion zusammen, um eine solche Mission zu planen? Als die Mission 1987 beschlossen wurde, hatte die Sowjetunion das „Space Race“ längst verloren. Statt auf den Mond konzentrierte man sich auf den Aufbau von Raumstationen.

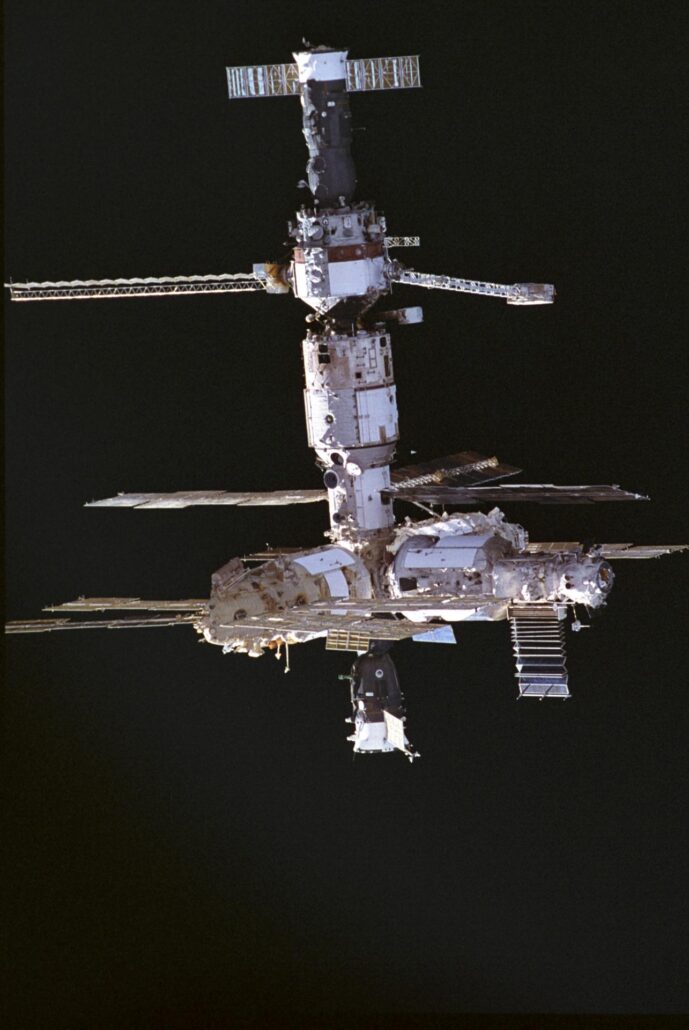

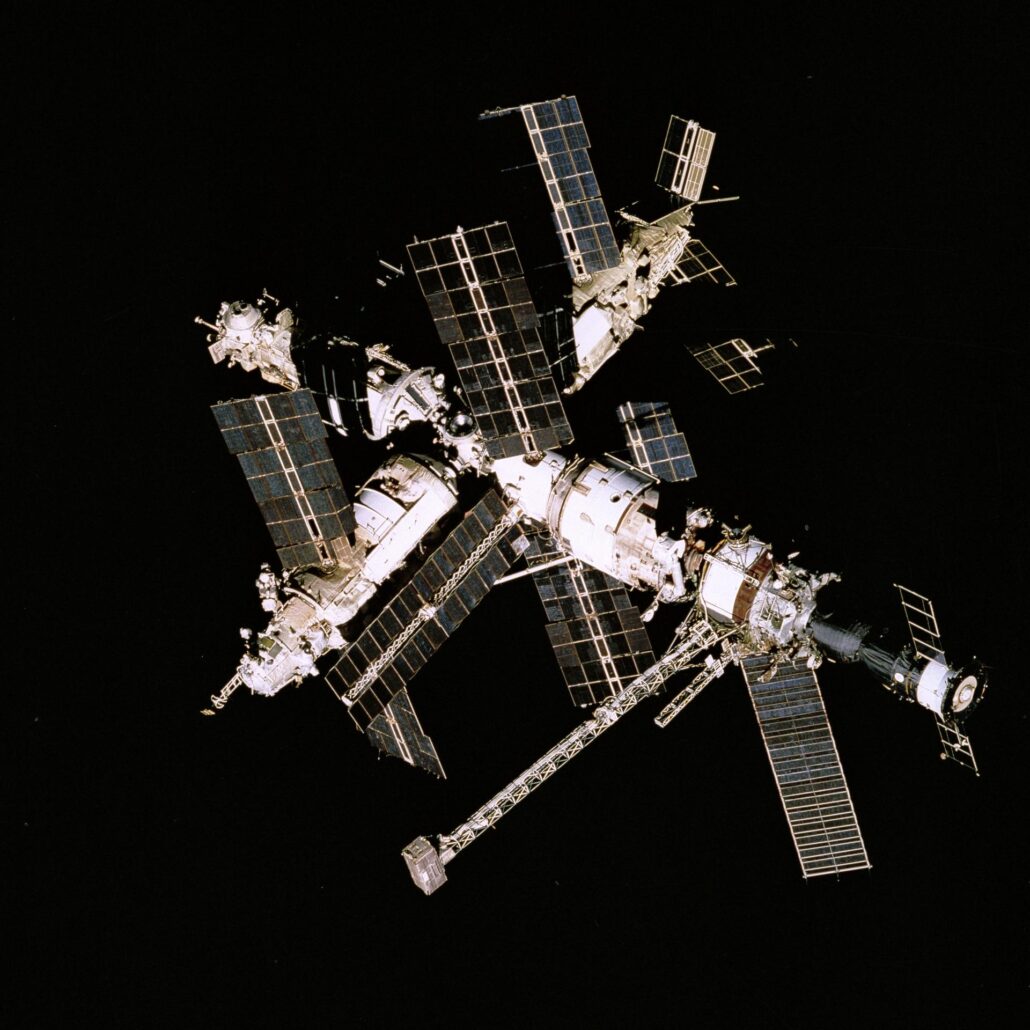

Die erste ihrer Art war Saljut 1, die ab 1971 in den Erdorbit startete. Saljut 7 war die letzte Station aus diesem Programm, sie blieb von 1982 bis 1991 im All. Die Stationen waren allerdings nicht durchgehend besetzt. Die dabei gesammelten Erfahrungen flossen in den Bau der Mir. Sie war nicht nur die erste durchgehend besetzte Raumstation. Ihre modulare Bauweise legte auch den Grundstein für die Internationale Raumstation ISS.

Das Basismodul der Raumstation startete 1986, 2001 stürzte sie kontrolliert ab. Während sie im All war, öffnete sich die Sowjetunion und später Russland auch für die internationale Raumfahrt. Erstmals durften 1989 2 ausländische Kosmonauten an Bord der Mir: Muhammed Ahmed Faris aus Syrien, Abdul Ahad Mohamand aus Afghanistan und Jean-Loup Chrétien aus Frankreich. Sie setzten den Startschuss für viele weitere Kooperationen, neben Österreich auch mit Japan, Deutschland und später auch den USA.

Im Rahmen dieser Öffnung kam 1987 das entscheidende Gespräch zwischen Österreich und der Sowjetunion zustande. Das entsprechende Abkommen wurde 1988 vom damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky und dem sowjetischen Regierungschef Nikolai Iwanowitsch Ryschkow unterzeichnet (hier als PDF).

Die Suche nach Kosmonaut:innen beginnt

Im April 1988 erschien in den österreichischen Tageszeitungen eine Zeitungsannonce. Sie war in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur wurde eine Person gesucht, die in die Geschichte eingehen sollte. Die Anzeige war gegendert und damit ihrer Zeit weit voraus, auch wenn es damals bereits Raumfahrerinnen gab – etwa die Kosmonautin Walentina Tereschkowa, die 1963 als erste Frau ins All flog.

Gesucht wurde eine Person mit naturwissenschaftlicher Ausbildung zwischen 30 und 40 Jahren, idealerweise mit Russischkenntnissen. 220 Bewerber:innen meldeten sich, 20 davon waren Frauen. Nach 10 Auswahlschritten blieben 5 Personen übrig: Der Ingenieur Franz Viehböck, der Mediziner Clemens Lothaller, Bundesheerpilot Robert Haas, die Mathematikerin Gertrud Waich und die Pilotin Elke Griedl. Österreich entschied sich schließlich für die beiden Männer Viehböck und Lothaller. Sie brachen 1990 in das sogenannte „Sternenstädtchen“ nach Moskau auf, um ihr finales Kosmonautentraining zu beginnen.

Forschung statt Tourismus

Die Mission sollte allerdings nicht einfach nur einen Österreicher ins All bringen. Es sollten auch Experimente durchgeführt werden, die bis heute die Raumfahrt beeinflussen würden. Unter der Leitung des Weltraumforschers Willibald Riedler wurde dafür ein Konzept entwickelt. Wissenschaftler:innen aus ganz Österreich brachten Ideen für Forschungsprojekte ein.

16 davon wurden schließlich ausgewählt. Darunter waren medizinische, technische und materialwissenschaftliche Untersuchungen. Besonders war allerdings, dass auch ein Kunstprojekt dabei war – das erste Mal das die Sowjetunion Kunst ins All brachte.

Artsat – Kunst im und aus dem All

Das Projekt „Artsat“ wurde vom Grazer Medienkünstler Richard Kriesche entwickelt. Während Franz Viehböck in der Raumstation Mir über Graz flog, wurde mit ihm Kontakt aufgenommen. Während er in der Schwerelosigkeit schwebte, wurde der Donauwalzer („An der schönen blauen Donau“) von Johann Strauss gespielt. Das Musikstück ist seit 1968 fest mit Bildern vom Weltraum verbunden. Grund dafür ist Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssey“ von 1968. Während in Science-Fiction-Filme sonst eher moderne Musik verwendet wurde, entschied sich der Regisseur für Szenen, die die Schwerelosigkeit im All verdeutlichen sollten, für das klassische Stück – und bis heute hat sich diese Verbindung in den Köpfen festgesetzt.

Die Verwendung des Donauwalzers für Artsat lag daher auf der Hand. Über Funk wurde die Melodie zur Erde gesandt und dabei verfremdet. Die Töne wurden mithilfe einer Spektralanalyse aufgezeichnet und in ASCII-Code (American Standard Code for Information Interchange) auf einem Computer gespeichert. Die Informationen wurden dann an einen Schweißroboter übermittelt, der sie auf einer Stahlplatte verewigte. Das Kunstwerk „ASCII-Himmel“ befindet sich jetzt auf dem Grazer Schlossberg.

Der Donauwalzer spielt auch heute noch eine wichtige Rolle für Österreich und den Weltraum. Im Strauss-Jahr 2025 hat Stadt Wien eine Kampagne gestartet, die die Verbindung des Musikstücks und der Schwerelosigkeit erklärt und hervorhebt.

Im Rahmen dieser Kampagne wird zudem ein großes Versäumnis wieder gutgemacht. Der Donauwalzer hat es nicht auf die „Voyager Golden Records“ geschafft, also 2 goldene Datenplatten, die 1977 mit den beiden Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 in den interstellaren Raum gesandt wurden.

Unter der Leitung des berühmten Astronom Carl Sagan wurden die beiden Datenträger zusammengestellt. Sie enthalten Informationen über die Menschheit. Sollten Außerirdische sie finden, könnten sie so etwas über uns erfahren. Auf dem Cover wurde in Symbolsprache erklärt, wie sich die Platten abspielen lassen.

Gespeichert sind 116 Bilder, die Informationen über die Erde, die Menschheit und den Forschungsstand enthalten. Zudem sind Tonbeispiele von Tierstimmen, Wetter (z.b. Donner), Botschaften in 55 verschiedenen Sprachen sowie 90 Minuten Musik, u.a. von Beethoven, Mozart, Strawinsky und Chuck Berry enthalten – aber eben nicht der Donauwalzer. Das soll mit dem Projekt „Waltz into Space“ nachgeholt werden. Er wird am 31. Mai 2025 über die Deep Space Antenne der ESA im spanischen Cebreros in Richtung Voyger 1 gesendet.

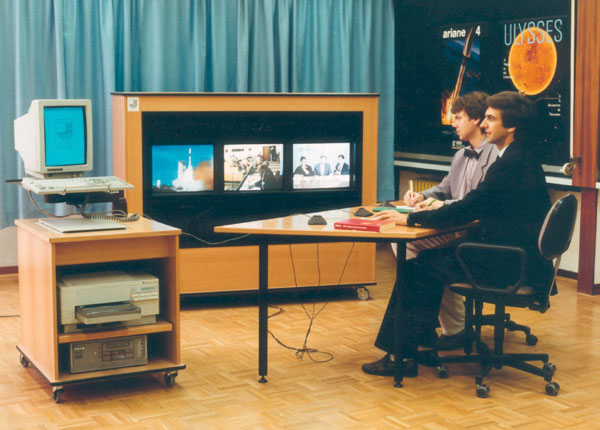

Videomir – Kommunikationstechnologie für die Zukunft

Das Projekt Artsat wurde mithilfe des Experiments „Videomir“ möglich. Forscher:innen des Joanneum Research in Graz und der TU Graz hatten eine Videokonferenzsystem entwickelt, das Viehböck testen sollte. Es entstand im Auftrag der ESA und floss später noch in deren Programme ein. Das Videosystem DICE (Direct Inter-Establishment Communications Experiment) wurde in Wien, Graz und Moskau installiert.

Das ermöglichte eine Live-Schaltung von der Mir zu den 3 Städten. So konnte der damalige österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim während einer Live-Schalte vom Technischen Museum Wien zur Raumstation mit Franz Viehböck sprechen.

Der Mann im All und der Mann im Eis

Dass Franz Viehböck bis heute vielen Menschen als erster Österreicher im All ein Begriff ist, zeugt von der Aufbruchstimmung, die das Ereignis 1991 losgetreten hat. Doch Viehböck musste sie die Aufmerksam mit einem anderen Mann teilen, der ab September 1991 das Land in Atem hielt: Ötzi. Die nach aktuellem Kenntnisstand 5.300 Jahre alte Eismumie wurde in der Nähe von Bozen, an der Grenze zwischen Italien und Österreich entdeckt. Während Ötzi uns einen Blick in die Vergangenheit ermöglichte, ließ Franz Viehböck in die Zukunft blicken.

Doppelfolge des Podcast

Während sich Teil 1 der Doppelfolge zu „Austromir“ dem historischen Hintergrund der Mission widmete, wird sich die nächste Folge den Experimenten und ihrer Bedeutung für die heutige Raumfahrt widmen – zu hören wie immer auf YouTube, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.