„Pojechali“ – Auf geht’s! Mit diesen Worten flog der 27-jährige Bauernsohn Juri Gagarin am 12. April 1961 in den Weltraum. Er wurde zum gefeierten Helden und ist bis heute das Aushängeschild der internationalen Raumfahrt.

Der Weg zu diesem Erfolg ist bemerkenswert. Nach dem Zweiten Weltkrieg holten sich die USA und die Sowjetunion deutsche Raketenwissenschaftler:innen ins Land, um den Weltraum zu erobern. Das Wetteifern der beiden Nationen zeigte sich auch im Bestreben, erstmals einen Menschen ins All zu schicken.

Die V2 ebnet den Weg

Dass sich beide Staaten Deutsche in ihr Team holten, ist nicht verwunderlich. Das erste menschgemachte Objekt im All war 1944 eine Aggregat-4- bzw. V2-Rakete der Deutschen. Mit einer Rekordhöhe von 174,6 km startete sie vom Flugplatz Peenemünde.

Die USA konnten mehrere dieser Raketen bergen. Das verschaffte ihnen gegenüber der Sowjetunion einen Vorsprung. Sie konnten die V2 nur anhand von Plänen rekonstruieren. Beide Nationen nahmen die Rakete zum Vorbild, um einen Launcher zu bauen, der einen Menschen ins All bringen kann.

So entstand in Russland die Trägerrakete R-7, die in überarbeiteter Form bis heute eingesetzt wird. Dabei ging es dem Leiter des Raketenprogramms, Sergej Koroljow, vor allem auch um eine einfache Herstellung für die Massenproduktion.

Laika, Ham und Co.

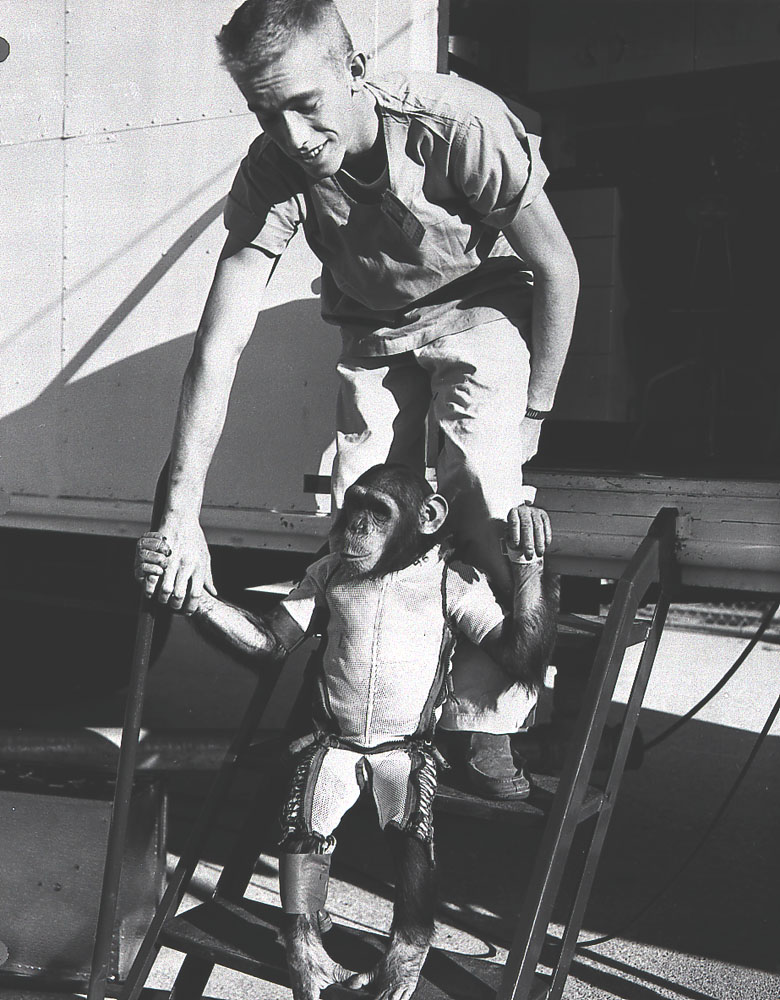

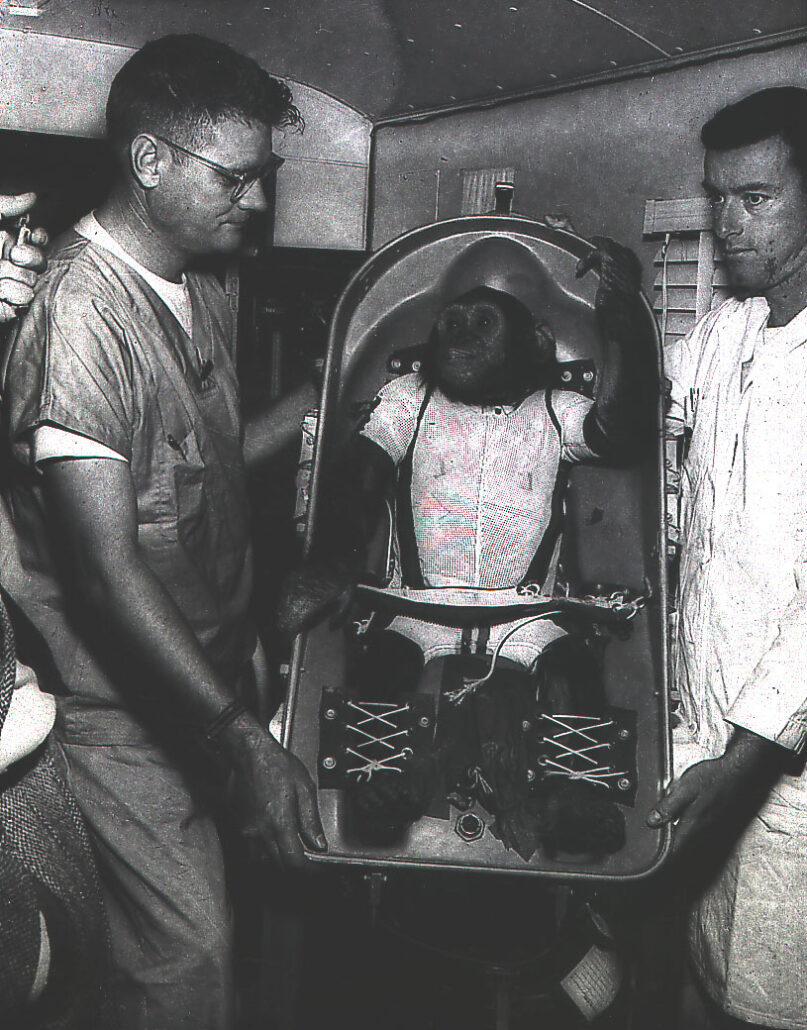

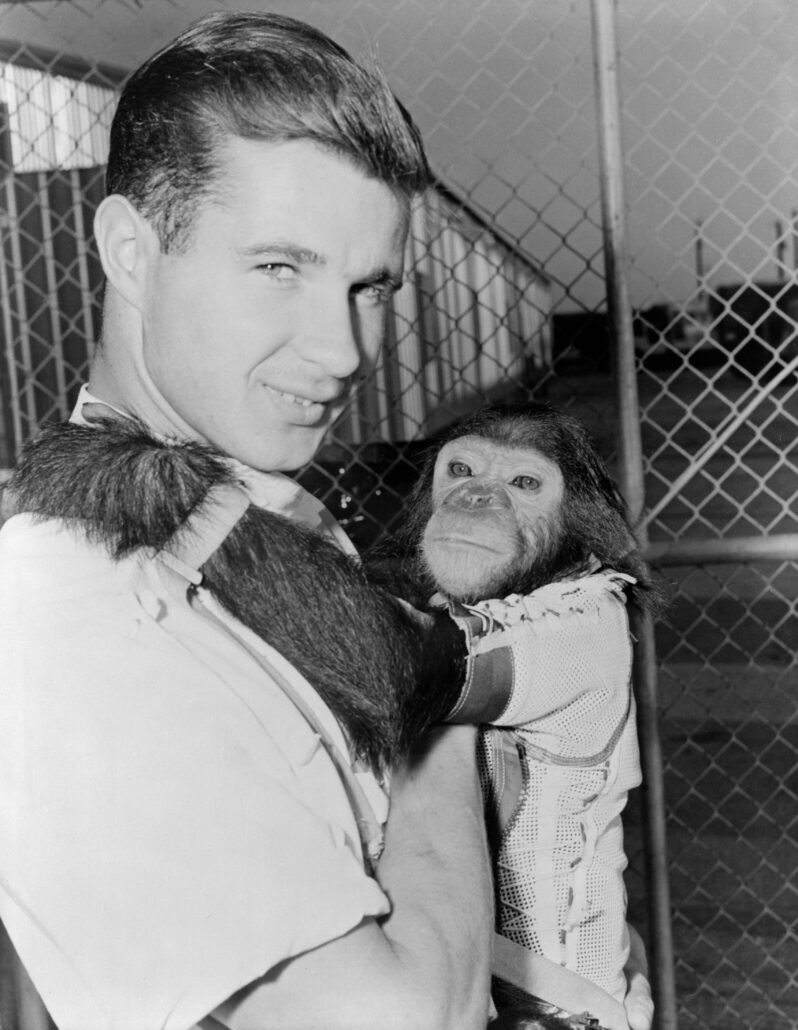

Sowohl die USA als auch die Sowjetunion führten Tierversuche durch. Da noch nie zuvor ein Lebewesen von der Erde ins Weltall gereist war, waren die möglichen Auswirkungen auf den Körper unbekannt. Bevor Menschen in eine Rakete stiegen, setze man Tiere in kleine Raumkapseln.

Das wohl berühmteste Tier ist die Hündin Laika. Die sowjetischen Forscher:innen fingen Straßenhunde ab und trainierten sie, um in der winzigen Raumkapsel zu sitzen. Laika wurde als besonders ruhig beschrieben und flog daher mit Sputnik 2 am 3. November 1957 ins All. Die Hündin überlebte nur 5 bis 7 Stunden und starb dann wahrscheinlich aufgrund der großen Hitze.

Credit: unknown – likely Soviet space program, Public domain, via Wikimedia Commons

Credit: NASA

Credit: NASA

Der Flug löste weltweit den sogenannten „Sputnik-Schock“ aus. Das Weltraum-Programm der Sowjetunion fand unter größter Geheimhaltung statt. Als bekannt wurde, dass sie bereits ein Tier ins All gebracht hatten, wurden die USA von der Neuigkeit überrumpelt. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass die UdSSR schon so weit fortgeschritten war.

Gleichzeitig kritisierte man die Tierversuche, insbesondere da eine Rückkehr Laikas von vorneherein nicht vorgesehen war. Auch in den USA wurden Tiere in der Weltraumforschung verwendet. Neben einem Schwein schickten sie mehrere Affen ins All. Die berühmtesten sind der Schimpanse Ham und die Rhesusäffin Sam.

Credit: NASA

Credit: NASA

Credit: NASA

Credit: NASA

Credit: NASA

Credit: NASA

1960 überlebten die beiden Hündinnen Belka und Strelka ihren Flug mit Sputnik 5. Damit war der Weg für den ersten Menschen im All geebnet.

Der Bauernsohn

Aus den Jetpiloten der sowjetischen Luftwaffe wurden einige vielversprechende Kandidaten ausgewählt, die für den Flug ins Weltall in Frage kommen. Neben bester Gesundheit, körperlicher Fitness und mentaler Belastbarkeit musste der Kandidat auch in das Bild passen, dass die Sowjetunion nach außen tragen wollte.

Credit: Wikimedia Commons

Mit Juri Alexejewitsch Gagarin landete man einen absoluten Treffer. Er war nur 1,57 Meter groß und passte damit bequem in die Raumkapsel. Doch vor allem war er sympathischer ein Bauernsohn. Seine Muter war Melkerin, sein Vater Zimmermann. Er wurde 1934 im Dorf Kluschino, gleich an der Grenze zum heutigen Weißrussland, geboren. Bevor er Jetpilot wurde, schloss er eine Ausbildung als Gießer ab.

Neben Gagarin war auch German Stepanowitsch Titow in der engeren Auswahl für den ersten Flug ins All. Man entschied sich aber für Gagarin. Der enttäuschte Titow sollte der 2. Mensch werden, der um die Erde fliegen sollte. Mit 25 Stunden im Orbit stellte er damals einen Rekord auf und ist auch der erste Mensch, der von der heute als Raumkrankheit bekannten Beschwerden berichtete.

Anders als die USA, deren Raumfahrtprogramm von Beginn an öffentlichkeitswirksam durch die Medien ging, wusste niemand vom Vorhaben der Sowjetunion. Juri Gagarin verfasste zwei Tage vor seinem Flug einen Abschiedsbrief an seine Frau Walentina, in dem er sie ermutigt, nicht zu trauern, falls er stirbt und die Töchter Jelena und Galina nicht zu Prinzessinnen, sondern „echten Menschen“ zu erziehen.

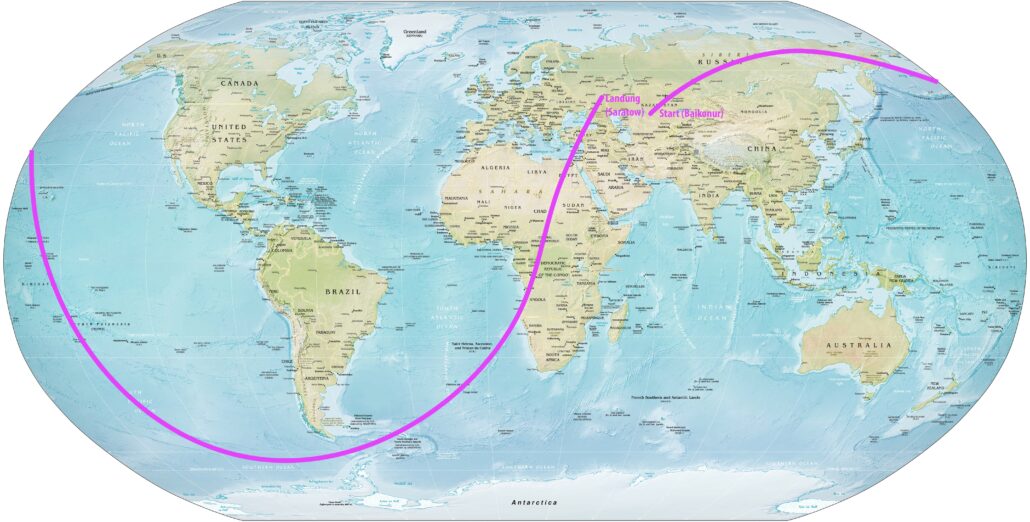

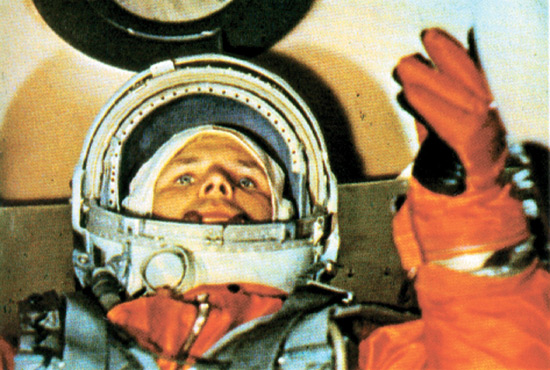

Am 12. April 1961 stieg Gagarin dann am Kosmodrom Baikonur im heutigen Kasachstan in die Raumkapsel, die den selben Namen wie die Mission trug: Wostok 1. Sie war rund und verhältnismäßig geräumig, wenn auch nicht mit heutigen Raumkapseln vergleichbar.

Credit: Alan Wilson from Peterborough, Cambs, UK, CC BY-SA 2.0

Credit: Sergei Arssenev CC BY-SA 4.0

Nur die beteiligten wussten, von der Mission. Für den Rest der Welt war es zunächst ein Tag wie jeder andere. Niemand konnte Ahnen, dass Juri Gagarin in die Geschichtsbücher eingehen würde und mit der Juri’s Night bis heute jedes Jahr am 12. April geehrt würde.

Legendärer Pinkelstopp

Vom anziehen des Raumanzugs bis zum tatsächlichen Start musste Gagarin stundenlang ausharren. So lange, dass er auf dem Weg zum Raumschiff eine Pinkelpause einlegen musste. Er pinkelte gegen den Reifen des Busses, der ihn zur Startrampe transportierte und rief damit eine Tradition ins Leben, die Kosmonaut:innen bis heute pflegen.

Um 9:06 Uhr startete die Rakete. In seinen Funksprüchen und Notizen meldet Gagarin, dass es ihm gut geht. Er beschreibt den blauen Planeten, die Wolken, die Wälder die er sieht. Es gehe ihm gut. Schließlich landet er wieder, nachdem er sich mit einem Fallschirm aus der Kapsel katapultierte.

In der Zwischenzeit wurde die Meldung bereits von der staatlichen Presseagentur TASS verbreitet. Als Juri Gagarin nach einer Stunde und 48 Minuten wieder landete, wurde er als Staatsheld gefeiert.

Die USA waren erneut im Schockzustand. Ihr Kandidat Alan Shepard sollte nur einen Monat später den Orbit erreichen. Niemand hatte zu diesem Zeitpunkt mit dem Erfolg der Sowjetunion gerechnet. Ein Versuch der Amerikaner, Gagarins Flug als „nicht erfolgreich“ zu werten, weil Gagarin nicht mit dem Wostok-Raumschiff landete, sondern zuvor mit einem Fallschirm ausstieg, blieb vergeblich.

Trauriger Popstar

Der größte Triumph seines Lebens wurde für den damals erst 27-jährigen Gagarin zur Belastung. Der leidenschaftliche Pilot wünschte sich nicht sehnlicher, als noch einmal in den Weltraum zu fliegen. Stattdessen schickte ihn die Sowjetunion auf internationale Tournee.

Gagarin sollte auch im Westen und im Osten mit seinem noch heute berühmten Gagarin-Lächeln die Kritiker und Feinde der Sowjetunion verzaubern. Er wurde von einer Festlichkeit zur nächsten geschickt, immer begleitet von jede Menge Vodka. Als Mann des Volkes erwartete dieses auch, dass Gagarin mit ihnen trinkt.

Die Sowjetunion versuchte, das Image des vorbildlichen Bürgers aufrechtzuerhalten. Während eines Urlaubs versuchte Gagarin sich vor seiner Frau Walentina zu verstecken. Er wollte sie mit der Krankenschwester Anna betrügen und sprang bei der Flucht aus einem Fenster im 2. Stock. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt blieb eine Narbe im Gesicht zurück. Offiziell wurde mitgeteilt, die Narbe stamme von einem Sturz, bei dem er seine kleine Tochter schützen wollte.

Tragischer Tod

Gagarin durfte nicht wieder ins All, auch wenn seine Hoffnung darauf erst mit Sergej Koroljow starb. Als der Leiter des Raumfahrtprogramms 1966 einen Herzinfarkt erlitt, kam das gesamte Weltraumprogramm der Sowjetunion zum Stillstand.

Zuvor hatte Gagarin gehofft, sich für das Sojus-Programm zu qualifizieren. Nachdem sein Kamerad Wladimir Komarow allerdings mit Sojus 1 abstürzte, entschied sich endgültig, dass Gagarin nie wieder ins All fliegen würde, auch weil es zu gefährlich war, den Staatshelden zu verlieren.

Also widmete sich Gagarin wieder seiner Karriere als Kampfflieger. Am 27. März 1968 absolvierte er zusammen mit anderen Piloten einen Testflug mit einer MiG-15UTI. Dabei stürzten er und Wladimir Serjogin ab. Gagarin starb mit nur 34 Jahren.

Wie es zum Absturz kam ist bis heute nicht geklärt. Vermutungen schwanken von einem fehlerhaften Flugzeug, schlechtem Wetter, einem gefährlichen Manöver der beiden Piloten bis zu einer Kollision mit einem Wetterballon. Die weltweite Trauer war groß.

Podcast

Die gesamte Folge, in der wir über Juri Gagarins Weg ins All sprechen, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.