Häufig wird die neue europäische Rakete Ariane 6 mit der amerikanischen SpaceX-Rakete Falcon 9 verglichen. Aber ist das fair? Wir erklären euch, warum das nicht so einfach ist.

Europas neue Rakete Ariane 6 ist am 6. März 2025 erfolgreich gestartet. Die Transportrakete führte ihren ersten kommerziellen Flug VA263 erfolgreich durch und brachte für das französische Verteidigungsministerium den Satelliten CSO-3 sicher ins All. Nach jahrelangen Verzögerungen und Problemen war dieser Tag nicht nur eine Erleichterung, sondern markierte auch den Start einer neuen Ära der europäischen Raumfahrt.

Verglichen wird der Launcher immer wieder mit der us-amerikanischen Falcon 9. Die Rakete wurde vom privaten Unternehmen „SpaceX“ gebaut, das dem Milliardär Elon Musk gehört. Die Raketen hatten eine ähnlich lange Entwicklungsdauer von 13 bzw. 14 Jahren und haben eine vergleichbare Transportkapazität. Es ist also naheliegend, Parallelen zu ziehen.

Ariane 6

Höhe:

63 Meter (62)

Nutzlast (LEO):

10,3 t (62) bzw. 21,65 t (64)

Entwicklung:

2010-2024; ca. 6,4 Mrd. Euro

Erstflug: 9. Juli 2024

Falcon 9

Höhe:

70 Meter

Nutzlast (LEO):

22,8 t

Entwicklung (V1.2, Block 5):

2005-2018; laut NASA zwischen 1,6 und 3,4 Mrd. Dollar

Erstflug: 4. Juni 2010 (V 1.0)

Old Space: Bedacht und vorsichtig

Auch wenn beide Raketen eine ähnliche Entwicklungszeit hatten, unterscheiden sich die Ansätze grundlegend. Ariane 6 wurde im Auftrag der Europäischen Weltraumagentur (ESA) entwickelt. Die Entwicklung übernahm der französische Konzern ArianeGroup/ArianeSpace. Das Unternehmen entwickelte und betrieb bereits die Vorgängerraketen. Wie auch Boeing aus den USA gehört ArianeGroup zur Kategorie „Old Space“, also der „alten“ Raumfahrtschule.

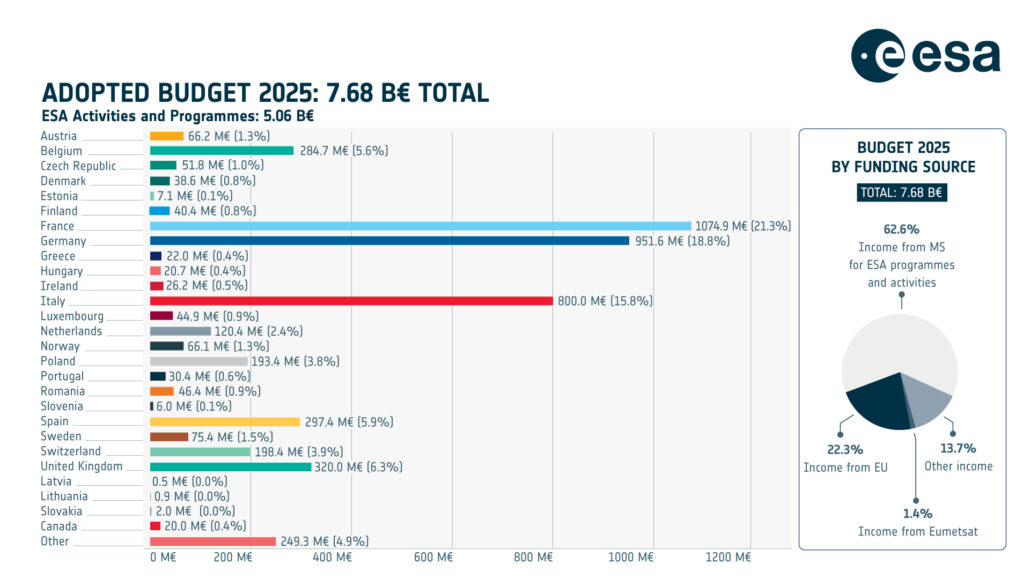

Um die Entwicklungszusammenhänge zu verstehen, ist es auch nötig, die Struktur der ESA zu verstehen. Die 23 Mitgliedsstaaten investieren dabei einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich in einen Pflicht- und einen Wahlbeitrag aufteilt. Der Pflichtbeitrag orientiert sich am Bruttoinlandsprodukt, der Wahlbeitrag wird selbst gewählt. Mit dem Wahlbeitrag können die Länder jeweils Schwerpunkte setzen. Österreichs investierte zuletzt 261 Millionen Euro.

Das setzt sich aus dem Pflichtbeitrag über 116 Millionen Euro und dem Wahlbeitrag zusammen. Dieser wurde 2023 nachträglich um 30 Millionen erhöht und betrug schließlich 145 Millionen Euro. Im Wahlprogramm investiert Österreich vor allem in Erdbeobachtung sowie Sicherheit und Kommunikation.

Dieses Geld wird über den sogenannten „Geo Return“ (Mittelrückfluss) in Form von Aufträgen in die jeweiligen Länder reinvestiert. Das bedeutet, Firmen in den jeweiligen Ländern erhalten Aufträge. So auch bei Ariane 6, an der mit Beyond Gravity (Thermoisolation und Kardan-Mechanismus für die Oberstufe) auch eine Österreichische Firma beteiligt ist.

Diese Struktur führt dazu, dass an der Entwicklung der Ariane 6 Firmen aus 13 Mitgliedsstaaten beteiligt waren. Für diese Unternehmen sind solche Aufträge wichtig, denn häufig müssen in so einem Rahmen neue Technologien entwickelt werden. Die Firmen können diese Entwicklungen anschließend auch auf dem freien Markt anbieten. Damit wird die Entwicklung der Ariane 6 auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in den Mitgliedsstaaten, der die europäische Raumfahrtindustrie stärkt.

New Space: Schnell und wild

Ganz im Gegensatz dazu arbeitet SpaceX und ist ein Paradebeispiel des „New Space“. Während ArianeGroup beim Raketenbau auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblickt, begann man bei SpaceX quasi bei Null. Ganz nach dem Facebook-Motto „Move fast and break things“ zog Musk sein Raumfahrtunternehmen wie eine Software-Firma auf.

Statt wie die Europäer vorsichtig und langsam vorzugehen, lässt er in hoher Frequenz nach dem Trial-Error-Prinzip seine Raketen-Prototypen starten. Mit den Lehren aus jedem Fehlstart entsteht dann ein neuer Prototyp – bis zum fertigen Produkt. Daher fand der Jungfernflug der Falcon 9 zwar 2010 statt, sie wurde aber kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Version V1.2 Block 5 fliegt aber erst seit 2018.

Musk stellt junge Menschen ein, die frisch von der Universität kommen, voller Tatendrang und manchmal auch erst 14 Jahre alt sind. Sie wollen weg vom Reißbrett und lieber etwas in die Luft jagen und genau das können sie bei SpaceX. Wenn Musk als der reichste Mann der Welt (Stand: März 2025) dafür Fördermittel und Investorengelder verbrennt, stört ihn das kaum. Dass die Mitarbeiter:innen aber häufig schon nach kurzer Zeit völlig überarbeitet aussteigen, stört ebenso wenig, denn es kommen genug motivierte Arbeitskräfte nach.

Den Erfolg kann man dem Unternehmen nicht absprechen. 2024 starten die Falcon 9 und die verwandte, stärkere Falcon Heavy insgesamt 134 Mal (Quelle: Starlink bei X). Dabei ist Musk selbst sein bester Kunde, denn 89 Starts brachten Satelliten für seine Internet-Konstellation „Starlink“ ins All. Zum Vergleich: Ariane 6 soll bis zu 10-mal pro Jahr starten können.

Wiederverwendbarkeit

Der enorme Unterschied in der Startfrequenz liegt an der Bauweise der Falcon 9. Ihr Booster, also die erste Raketenstufe, ist mindestens 10-Mal wiederverwendbar. Nachdem sich die Rakete getrennt hat, landet er selbstständig wieder. Das hat weniger mit Umweltbewusstsein zu tun, sondern mit der Möglichkeit, sehr schnell wieder die nächste Rakete starten zu können.

Europa hatte ebenfalls mit dem Gedanken gespielt, schon die Ariane 6 wiederverwendbar zu machen. Schließlich entschied man sich aber dagegen, denn zum Zeitpunkt der Konzeption, 2010, war noch nicht klar, ob sich die Wiederverwendbarkeit wirklich gut umsetzen lässt. Die Unsicherheit war zu groß und man entschied sich für den sicheren Weg einer Einwegbauweise, die aber flexibel und gut zu adaptieren ist.

So sind die Booster (P120C) der Ariane 6 auch die erste Raketenstufe der kleineren Vega-C. Zudem kann die Ariane 6 je nach Nutzlast und Bedarf mit 2 oder 4 Boostern ausgestattet werden (Ariane 62 und Ariane 64). Mit Projekten wie „SUSIE“ hat sie sogar das Potenzial, mit diesen 4 Boostern auch Menschen ins All bringen.

Unabhängigkeit

Wirtschaftlich gesehen wird die Ariane 6 also nicht mit SpaceX mithalten können. Wertlos ist sie deshalb nicht, ganz im Gegenteil. Ariane 6 garantiert mit ihren beiden erfolgreichen Flügen, dass Europa einen verlässlichen Zugang zum Weltraum hat. Die Verzögerungen aufgrund von großen technischen Problemen hatten kurzzeitig dafür gesorgt, dass Europa keine eigene Rakete hatte. Die Vorgängerin Ariane 5 flog letztmalig am 5. Juli 2023 und läutete damit die „Launcher-Krise“ ein, die nun seit 6. März beendet ist.

Zwar funktioniert Raumfahrt nur mit internationaler Zusammenarbeit, verlassen kann sich Europa darauf aber nicht. Mit den USA, Japan aber auch Indien funktioniert das derzeit noch gut. Wie schnell sich das ändern kann, wurde durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich. Innerhalb kürzester Zeit zog die russische Weltraumbehörde Roskosmos seine gesamte Belegschaft vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guyana, ab und die Zusammenarbeit wurde weitestgehend beendet. Gemeinsame Projekte wurden verschoben und geplante Flüge mit Sojus-Raketen wurden umgebucht – unter anderem auf Flüge mit der Falcon 9.

Mit einer eigenen Rakete sichert sich Europa den unabhängigen Zugang zum Weltraum. Das ist nicht nur für Forschungsprojekte, Weltraumteleskope und Satelliten wichtig. Auch Satelliten, die der europäischen Sicherheit dienen, kann Europa selbst ins All bringen – was entscheidend für solche Missionen ist.

Ein unfairer Vergleich?

Es ist wichtig, sich kritisch mit der Ariane 6 auseinanderzusetzen. Es steht außer Frage, dass die Entwicklungszeit aufgrund von Pannen und Fehlplanung um Jahre zu lange war. Das wäre vermeidbar gewesen, ist aber nicht ungewöhnlich in der Branche. Ein Blick auf die USA, wo das Traditionsunternehmen Boeing seit Jahren am Bau eines Raumschiffs scheitert und nach Russland, wo das veraltete Sojus-Programm kaum mehr fehlerfrei fliegt, steht Europas Rakete aber gar nicht mehr so schlecht da.

Die beiden gelungenen Starts haben immerhin bewiesen, dass die lange Bauzeit nicht umsonst war. Dass eine Weltraumagentur mit 23 Mitgliedsstaaten nicht mit SpaceX konkurrieren kann, ist ein weitere Fakt. Das Geld, dass hierfür aufgewandt wird, ist nicht wie bei SpaceX von reichen Investoren, sondern von Steuerzahler:innen. Dass man mit diesem Geld verantwortungsbewusst umgehen muss, und den sicheren, aber vielleicht nicht so innovativen Weg wählt, liegt nahe.

Der Podcast

Die zugehörige Podcast-Folge findest du bei allen gängigen Podcast-Anbietern unter „Raumfahrtgeschichten“, und auf YouTube.